サン=テグジュペリ『星の王子さま』より

きみにとってかけがえのないものになったのは

きみがバラのために費やした時間のためなんだ

この一節は、サン=テグジュペリ『星の王子さま』の中で知恵者のキツネが王子さまに伝えた言葉です。

星の王子さまは旅の途中で、たくさんのバラが咲き誇る庭を見て、自分が大切に育ててきた一輪のバラの価値がありきたりのものだったのではと考えてしまいます。そんな王子さまに対しキツネは「いちばん大切なものは目に見えないんだ。きみのバラが、きみにとってかけがえのないものになったのは、きみがバラのために費やした時間のためなんだ。」と伝えるのです。

たとえ他にあまたのバラがあろうとも、自分が一生懸命お世話をしたバラは何より愛おしく、自分にとって一番美しい。京阪園芸のローズガーデナーたちもまた、同じ思いを胸に丹精込めてバラたちを育ててきました。

これまで私たちがどんなふうにバラと関わってきたか、その軌跡を振り返ります。

History

京阪園芸のあゆみ

菊からバラへ

園芸の技と情熱を受け継いで

Table of Contents

京阪園芸はなぜ「バラの京阪園芸」なのか。戦後日本にバラを根付かせた功労者であり、草創期の京阪園芸の「園芸力を牽引した岡本勘治郎」の軌跡をもとにご紹介します。

01-日本における「バラの神様」

01

日本における「バラの神様」

戦後のひらかたパークに

誕生した

東洋一のバラ園

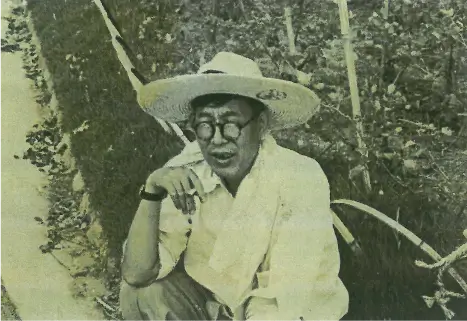

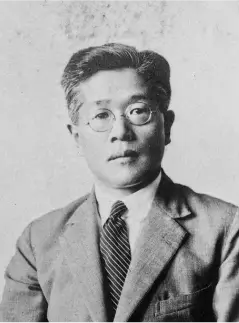

日本が高度経済成長期に入ろうとしていた昭和30年(1955)の春、ひらかたパークに「東洋一の大バラ園」が誕生した。欧米各国、インド、中国などから集められたバラは、原種からオールドローズ、モダンローズまで実に2,000種40,000株もの規模。この大バラ園造営の中心的役割を果たしたのが、当時、日本で唯一の英国園芸協会会員であり、バラの育種研究で実績のあった「バラの神様」岡本勘治郎その人である。

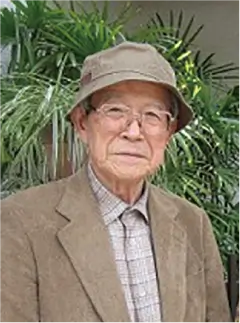

びん底眼鏡に、人懐っこい笑顔。バラを語り出すと止まらない博識ぶり。そんな岡本には、不思議と人を惹き付け、人を動かす力があったようだ。

菊人形を支えた技術者たちの

技と

“バラの神様”の知見が

出会う

大バラ園の造営は、毎年秋の「大菊人形」ですでに全国的な知名度を得ていたパークに春の風物詩をつくるために立ち上がったプロジェクトであった。当時まだバラは一般に普及すらしておらず、その栽培も管理も全くのゼロからの挑戦。しかし枚方には明治時代から続く菊人形の歴史を菊の栽培で支えてきた「菊培養師」らの技の蓄積があり、そのノウハウはバラに応用することが可能であった。こうした背景のなか当社は「京阪ひらかた園芸企画」として設立され、取締役に迎えられた岡本は大バラ園での事業のすべてにおいて陣頭指揮を執ることとなった。

国境も戦禍も越えて貫いた

バラへの飽くなき愛と情熱

そんな岡本が生まれたのは、明治6年(1899)の京都。祖母にもらった一鉢のバラに魅せられたのがきっかけで園芸の道を志し、千葉園芸高等専門学校(現・千葉大学園芸学部)に進学。卒業後はさらにバラを学ぶため欧州へ4年間留学し、多くのバラと関係書籍を持ち帰った。昭和2年(1927)には関西で大日本薔薇会を設立。さらに京都の自宅敷地内に1,500坪の「桃山花苑」を開設し、バラの育種と研究も始めた。

しかし時代は大戦を迎え、自宅の花苑もイモ畑への転換を余儀なくされる。岡本も園芸講師として従軍するも、多くのバラを密かに移植・避難させ、まさに日本のバラ界の「萌芽」を守り抜いたのだった。

戦後の枚方から日本各地へ

バラの鑑賞文化を広めて

かくして激動の時代をバラとともにくぐり抜けた岡本は、自らが監修したひらかたパークの大バラ園で水を得た魚のようにバラの仕事を展開していく。同園はパーク来園者向けのアミューズメントであるとともに、岡本が理事を務めていた「朝日バラ協会」の研究園でもあった。岡本は園内のバラ管理を社員らに指導する一方で、かねてより構想していた「日本の気候に合うバラ」の育種に精力的に取り組んだ。

また、同園のオープンを皮切りに日本各地の鉄道会社が沿線開発の一環としてバラ園の造成を行うようになり、岡本はそれらの多くにアドバイザーとして関わった。この活動が、期せずして日本各地にバラの鑑賞文化を広めることにもつながっていく。

02-岡本のもとに集うバラ界の巨人たち

02

岡本のもとに集う

バラ界の巨人たち

大バラ園のクラブハウスは

バラ愛好家たちのサロンに

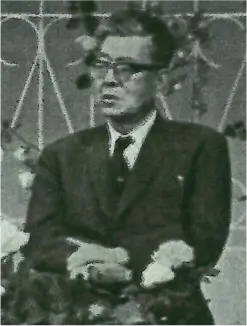

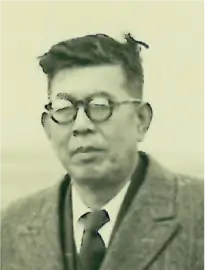

岡本勘治郎が毎日出勤していた大バラ園内のクラブハウスは、朝日バラ協会の研究所とゲストハウスを兼ね、連日のように全国から研究者や著名人らが訪れていた。その顔ぶれは、建築から流通まで多様な企業関係者、芸能・文化系の著名人まで多岐にわたっていたが、学究肌で電車移動中も本を手放さないタイプだった岡本とウマが合うのは研究畑の人物が多かったようだ。京都大学農学部長の並河 功氏(後に名誉教授)をはじめ親交の厚いバラ仲間は多かったが、特に、岡本のバラ育種におけるパートナーとして10年近く岡本のもとで研究を続けたのが、九州大学の大学院生であった(後に鹿児島大学名誉教授)有隅 健一氏である。

岡本のもとで若手研究者が

作出した

新品種が

世間を賑わせることも

新進気鋭の若手研究者として、バラの花色を遺伝生化学的に分析し、育種に応用する研究をしていた有隅氏は、枚方に来てほどなく「光るバラ」の作出に成功。これは昭和35年(1960)正月の朝日新聞で紹介され、世間を賑わせたが、通常より花が小さく残念ながら登録までには至らなかった。しかし、この試みが平成2年(1990)、オレンジの蛍光色に輝く新品種「鶴見’90」の誕生へとつながったのは間違いない。また、有隅氏は京阪園芸にとって念願の農林省(現在の農林水産省)品種登録第一号となった名「ブラック ティ」の作出にも大きく関わった人物である。

仕事場だけでなく自邸でも

バラとバラを志す若者に

囲まれて

かくしてバラとバラにまつわる人脈に囲まれ、バラの研究に明け暮れる岡本だったが、仕事場のみならず自宅敷地内の「桃山花苑」でもバラを育て、邸内では欧州留学時に持ち帰った膨大なバラ関連の蔵書に囲まれていたというから驚きである。まだインターネットなど存在せず情報入手が容易ではなかった当時、岡本の知見と蔵書に憧れ、岡本邸に下宿しながら花苑の手入れを手伝う学生は多かった。その中には後に「ミスター・ローズ」と称された京成バラ園の元所長、鈴木 省三氏の姿もあったという。

大勢を集めるより一人ひとりの研究者と膝を詰めて語るのを好んだという岡本だが、バラに対する飽くなき探究心とエネルギッシュな存在感は、周囲をどんどん巻き込んで動かす力があった。

03-青バラへの探究が生んだ美しい誤算

03

青バラへの探究が生んだ

美しい誤算

青いバラは

「不可能なもの」の象徴?

ところで、英語では「不可能なもの」「ありえないもの」を青いバラ(Blue Rose)に喩えるという。そんな言葉から、古来、育種家たちがいかに青バラづくりを追い求め、そして得られずにきたかを窺い知ることができよう。近年、遺伝子組み換え技術で青みがかったバラが誕生してはいるが、つまり遺伝子といういわば「神の領域」にまで踏み込まねばならぬほどに、青バラづくりとは困難な道なのだ。

世界的な青バラ作出

機運の高まりに

無関心では

いられない

1955年、岡本勘治郎がひらかたパーク内のバラ研究園での栽培と育種を始めた頃、折しも世界では青バラづくりへの機運が高まっていた。それまで存在しなかったグレーを帯びた薄紫のバラ「グレイパール」が1944年に誕生して以来、これを青バラの元祖として世界中の育種家が「さらなる青」を求めて競争を繰り広げていたという(*1)。

こうした動向に、岡本が無関心でいられたはずはない。前章でも触れたバラの花色に関する若手研究者、九州大学大学院(当時)の有隅健一氏とともに、青バラの出現を目指して実験を重ねていた。

青い花色を求める課程で

偶然生まれた名品

「ブラック ティ」

バラの花弁にはそもそも青の色素が存在しないが、咲き進むに従って細胞中にタンニン様の物質が溜まり、これとアントシアニン色素とが結び付いて青黒く変化する現象=ブルーイングが起こる。この現象を追究していけば青バラができるのではないか。そんな仮説のもと交配を繰り返していく過程で偶然に生まれたのが、深い紅茶色の花弁を持つバラ「ブラック ティ」だった。

本来ブルーイングはバラにとっては老化現象であり、排除する方向で当時の育種は進んできた。有隅氏は自身の論文の中でブルーイングを「不快な色調を呈する現象」としながらも「真の青バラに通じる道」の一つとして可能性を示唆している(*2)。この若き研究者の着眼点に、おそらく岡本は共感し、強く後押しをしたのだろう。

‘ブラック ティ’(1973年)

マイナスをプラスに

転じさえする

育種の

醍醐味を後世へ

2人の試行錯誤がたどり着いた先は「真の青バラ」ではなかった。しかし、当時忌み嫌われていたはずのブルーイングが逆に深みを与えてくれた珍しい色と、その名の通り紅茶を思わせる芳香を持つ「美しい誤算」として結実したのだ。

ブラック ティの他にも、岡本の主導のもと京阪園芸において数多くのバラが作出された。本来、バラの生育に適さない日本の気候でもよく育つ、日本のバラを作りたい——そんな思いで日本のバラ育種の黎明期を切り拓いた彼の軌跡そのものといえる品種の数々である。そして、岡本のバラ育種のDNAを継ぐ人材たちが、今も枚方の地でバラづくりを続けている。

[出典]*1 最相葉月『青いバラ』小学館(2001)

[出典]*2 有隅健一『バラの花色に関する研究.特に遺伝生化学的分析とその育種に対する応用についてⅠ』九州大学農学部学芸雑誌(1964)

04-手から手へ、バラ園芸の魂を継承して

04

手から手へ、

バラ園芸の魂を継承して

世代を超えて受け継がれる

バラづくりのDNA

岡本勘治郎の指導のもと、1967年からバラの育種に取り組み始めた京阪園芸が、現在に至るまでの約半世紀にわたり世に送り出してきたバラは実に62品種に及ぶ。

「うちのバラづくりは、言ってみれば〝一子相伝〟のようなもの」と語るのは、人気のローズソムリエとして活躍する一方、バラ育種家としても数々の受賞歴を持つ小山内 健である。

小山内いわく、バラ育種には手間と年月を要するため、代々の育種家はそれぞれ長く現役を務めてきたという。その間に次代を担うべき後輩を見出し、育ててきた。「僕がかつて先輩から見よう見まねで教わり、今、後輩に教えている技術は、元をたどれば勘治郎さんに行き着くのでしょうね」

岡本勘治郎が集めたバラを

ずっと枯らさず育て続けて

小山内が入社した1989年当時、京阪園芸が管理を担っていたひらかたパークのバラ園は、岡本が監修した当初の姿をとどめていた。造営から30年以上が過ぎてもなお、当社のバラ栽培担当者たちは岡本遺愛のバラを大切に育て続けてきたのだ。同バラ園が2000年に大規模リニューアルを行った後も、その一角に岡本が集めた貴重なオールドローズを植え替え、今も毎年、美しい花を咲かせている。

「失われたら二度と手に入らない品種もある。できるだけオリジナルの株を枯らさないよう育てるのが、僕らのプライドでもあります」。そう微笑む小山内もまた、岡本から受け継いだローズガーデナーの魂を次世代を担う後輩へ伝えていくのだ。

バラづくりに培われた園芸力を

軸に

グリーンインフラの

未来を描く

1955年から23年間、京阪園芸の取締役を務めた岡本勘治郎は、1978年の初夏、バラが今を盛りと咲き誇る季節に退職を迎える。晩年は自宅でのバラづくりと、バラ雑誌の編集にいそしみ、86歳でそのバラに囲まれた生涯の幕を閉じた。

岡本の在職中からバラと並ぶもう一つの事業の柱として造園事業を推進してきた当社は、折しもその頃から花と緑で街や生活に潤いをもたらす事業をよりいっそう拡大していく。そして地球温暖化防止が世界的な課題となり、グリーンインフラに注目が集まる昨今、私たちはバラづくりに学んだ園芸力を軸に、花と緑による快適な都市環境、生活環境を創造することに力を注いできた。

若き日に欧州を巡って各地の都市を彩る花々に接し、日本にもその美しさをもたらすことを夢見たであろう岡本も、きっと、京阪園芸の描く未来を楽しみに見守っているに違いない。

elle est unique

au monde.

2024作出「アーティスト」 /

『星の王子さま』著:サン=テグジュペリ

Representative Rose

京阪園芸がこれまでに

作出してきたバラは62品種。

そのうち代表的な品種をローズソムリエの小山内健がご紹介します。

70th Anniversary

京阪園芸70周年スペシャル

コンテンツ&トピックス

【京阪園芸創立70周年】記念展のご紹介(2025年12月18日撮影)

2025/12/18 更新

【バラ園ガイドツアー】ひらかたパーク/ローズガーデン(2025年11月21日撮影)

2025/11/21 更新

体験展示スペース「京阪園芸ガーデナーズPARK(パーク)」をオープンいたしました。

2025/11/8 更新

京阪園芸ガーデナーズWEB本店は

8月より“バラと庭あそび 京阪園芸公式オンラインショップ”として

生まれ変わりました。

2025/8/1 更新

2025/5/7 更新レモネード シロップ

2025/4/18 更新バラの京阪園芸

2025/4/18 更新バラの京阪園芸

2025/5/7 更新レモネード シロップ

C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.

1973作出「ブラック ティ」 /

『星の王子さま』著:サン=テグジュペリ

バラの京阪園芸として

これまでも、これからも

70年間、

ひたむきにバラと向き合ってきた中で

多くの学びと気付きを得たからこそ

私たち京阪園芸の今があります。

これまでも、そして、これからも

バラづくりで育んだ園芸力を軸に

歩み続けます。