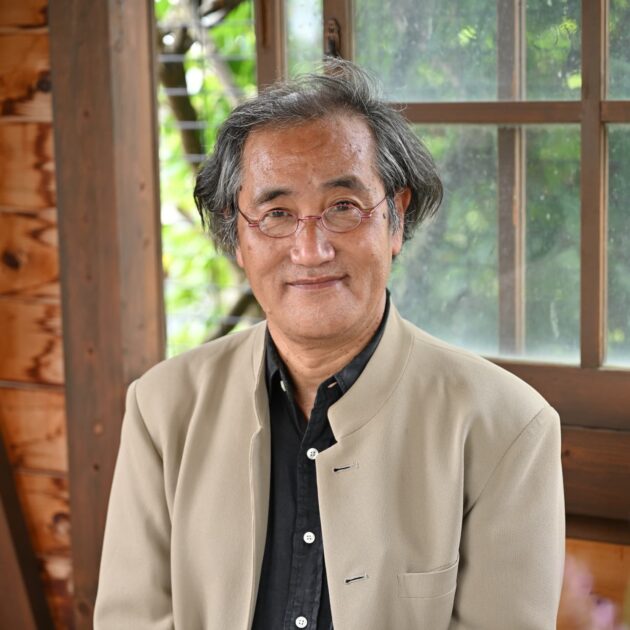

『New Roses』編集長

玉置 一裕 TAMAOKI KAZUHIRO

年二回発行のバラの専門誌『New Roses』編集長。講演・執筆等でも「いまのバラ」を伝えている。

新品種プロデュースに数多く携わり、命名・コーディネートした品種は110品種以上。「バラの文化人」とも呼ばれている。

前文

日本のバラ育種は、第二次世界大戦後から本格的に行われ、時代時代の嗜好に合ったバラが発表されてきている。その中で京阪園芸作出のバラは独自の位置を占め続けている。

※文中敬称略

剣弁高芯咲きHT全盛の20世紀

バラは経済的余裕の上に成り立つ。日本では第二次世界大戦後、経済の復興、経済成長とともに園芸・バラが愛好されるようになり、海外品種だけでなく育種も行われるようになってきた。

「20世紀はHTの時代」と言われる。HT(エイチティ)とは「ハイブリッドティ」の略で、大き目の花が上を向いて咲く、四季咲きの木立性のバラの系統(種類)のことだ。この系統とフロリバンダ(F)と呼ばれる四季咲き中輪・房咲き品種が、全世界的に愛好の主流を占めていた。日本でも同様だ。

HTは大きな花が咲くということもあるが、とくに日本では剣弁高芯咲き(けんべんこうしんざき)の花が愛好された。尖った花弁の先が外側に反りかえって裏側も見せながら巻き上げるかたちの咲き方だ。当時愛されたバラの主流は、この剣弁高芯咲きや花弁の幅がより幅広い半剣弁高芯咲きだった。

バラは愛好者があってこそ成り立つ。育種家たちはHTを中心に剣弁高芯咲きの花の育種に取り組んだ。当時活躍した代表的な育種家として“ミスターローズ”と呼ばれた京成バラ園芸の鈴木省三(すずきせいぞう)を、そして伊丹ばら園の寺西菊雄(てらにしきくお)を思い浮かべる人も多いだろう。しかし京阪園芸をベースに活動した岡本勘次郎(おかもとかんじろう)は、日本におけるバラの黎明期に育種と研究、そして発展に、実は大きな功績を残している。

大阪万博の年に育種第一号誕生

1970年、大阪万博が開催された年に、京阪園芸育種のバラ第一号‘花嫁(はなよめ)’が誕生する。花の中央にうっすらとピンクを帯びる剣弁高芯咲きHTだ。

京阪園芸㈱は、1955年設立の京阪ひらかた園芸企画㈱を前身とし、1986年に現社名となっている。‘花嫁’が誕生した1970年、京阪園芸は本社事務所をひらかたパーク内から現在地に移転。同時に初の駅頭フラワーショップ「フローリスト京阪」京橋店を開店させている。

京阪園芸のバラの誕生は、岡本勘次郎(1899~1985)の指導による。岡本は京都で生まれ、現千葉大学園芸学部を卒業後フランスやイギリスに留学、その後帰国し「大日本薔薇会」を設立。1930年には京都市伏見区の自宅敷地内に「桃山花園」を開園し、バラの育種と研究を始める。岡本のもとにはバラ研究者をはじめ多くの人が訪れ、鈴木省三も書生として住み込んでいたという。

戦後の1955年、朝日新聞社と京阪電鉄から造営の監修を依頼され、ひらかたパーク内に“東洋一のバラ園”ひらかた大バラ園(ひらかたパーク・ローズガーデンの前身)を誕生させる。朝日新聞社主宰の「朝日バラ協会」の研究園としてオープンしたものだ。朝日バラ協会設立の後に地方ばら会が生まれ、その後、現在公益財団法人となっている日本ばら会の設立につながっていった。

岡本は同パークで貴重なオールドローズを保存するとともに、1967年以来「日本の気候に合うバラ」の育種を開始していた。

ひらかたパーク 大バラ園(1955)

日本人の嗜好に合った紅茶色のバラ

1973年発表のHT‘ブラック ティ’は、京阪園芸育種のバラを広く一般にも知らしめた。日本人は藤色とともに茶色を愛し、バラでも同じだ。そこで誕生した‘ブラック ティ’は珍しい紅茶色。ガーデン用として人気を集めるだけでなく、切花品種としてもつくられて、ミルクコーヒー色の‘ジュリア’とともに、長らく茶色系のバラの代表種の一つとなっている。

京都にゆかりのある花名のバラ続々登場

その後、京阪園芸では京都にゆかりのある花名のバラを次々と発表する。金閣(きんかく)、加茂(かも)…。中でも‘高雄(たかお)’ (1975年)は複色の剣弁高芯咲きで、紅色と黄色に染まる花弁が花芯を高く盛り上げて咲き、洛北の紅葉の名山を表現。‘衣笠(きぬがさ)’(1984年)は白に淡いピンクのやさしい風情で、いまでも熱心な愛好者がいる。

なお没後、岡本はその功績が認められ、日本人で最初の英国王立園芸協会の終身会員となっている。

華やかな、世界に通じるバラを 鈴木省三

京成バラ園芸の初代育種家・鈴木省三(1913~2000年)は、1956年に黄色の一重‘天の川’を発表して以来、世界に通じるバラをと、アメリカスタイルの華やかなバラを発表。1964年の東京五輪にちなみ1966年にはHT‘聖火(せいか)’を発表。1986年の複色のHT‘希望(きぼう)’が海外の国際コンクールで受賞し、1987年のHT‘光彩(こうさい)’がアメリカで受賞しMikadoの花名で紹介され、海外でも知られるようになった。

やわらかな雰囲気のバラ 寺西菊雄

寺西菊雄(1934年~)は、イタミローズガーデンを主宰。1960年にHT‘天津乙女(あまつおとめ)’を作出している。花芯があまり盛り上がらないので正しくは「剣弁盃状咲き(けんべんはいじょうざき)」と言う。その後寺西は1981年に藤色の整った剣弁高芯咲きHT‘マダム ヴィオレ’を発表。少し小ぶりの花だが、切花としてもガーデンでも大人気を呼んだ。寺西の作出品種は、整った咲き方でも、どこかやわらかさがあるのが特徴だ。

小山内健育種第一号‘藤娘(ふじむすめ)’

20世紀の末尾を飾るかのごとく、小山内健(現 京阪園芸ロ-ズソムリエ)初育種のバラが誕生する。1999年発表の藤色の中でももっとも沈んだ花色の剣弁高芯咲きHT‘藤娘(ふじむすめ)’だ。

小山内はタキイ園芸専門学校を卒業し京阪園芸入社後、当時ひらかたパークで行われていた菊人形の「キクを選ぶかバラを選ぶか」と問われ、迷わずバラを選んだと言う。当初はオールドローズの保存と管理を担当。バラと対峙する日々の中から、後日「バラの鑑定士」「ローズソムリエ」と呼ばれるほどのバラの審美眼と、いま講演会や講習会で披露される、バラの生育の基本と細かな観察による対処法などの栽培技術を習得し、磨きをかけていった。

ガーデニングブームと

オールド・イングリッシュロ-ズ

20世紀末、イギリス発で世界を席巻したガーデングブーム。日本では1995年ガーデニング雑誌『BISES』の早春号でのチャールズ皇太子の庭特集が皮切りとされる。4月からは岐阜県で『花フェスタ’95ぎふ』が開催される。前年に会場の現ぎふワールド・ローズガーデンに植えられた、イングリッシュローズが、注目を集める。

イングリッシュローズは全世界的に「オールドファッションド」(オールドローズのような咲き方)と呼ばれるカップ咲き~ロゼット咲き。しなやかに弧を描くシュラブ樹形、花形と花色を追求したHTにない芳香…バラ愛好家たちの目には、HTとはまったく異なったナチュラルなスタイルが、新鮮に映った。

バラと草花が咲き乱れるイングリシュガーデンは愛好者たちの憧れとなった。その庭にはオールドローズやイングリッシュローズ。バラ愛好家たちはまずイングリッシュローズの親の系統となったオールドローズに注目し、21世紀になってからは毎年新発表されるイングリシュローズに夢中になった。

日本の国際コンクールで受賞

このガーデニングブーム初期、新たなバラの国際コンクールが開始されている。日本では1963年に日本ばら会と東京都神代植物公園が開始したJRC(ジャパン・ローズ・コンクール)が最初(第一回表彰式は1964年)。1988年にはぎふワールド・ローズガーデンで「ぎふ国際ローズコンテスト」が開始され、2000年に第一回表彰式が開催されている。

その第三回にあたる2003年、小山内健育種の‘トロピカル シャーベット’が金賞を受賞した。深みのある黄金色をベースに花弁の端が、オレンジ、レッド、ピンクと色彩を変化させながら華やかに咲き乱れる、丈夫なF種だ。当初別名で発表される予定だったが、受賞したことにより急遽この花名となったという。

バラと草花が咲き乱れるイングリシュガーデンは愛好者たちの憧れとなった。その庭にはオールドローズやイングリッシュローズ。バラ愛好家たちはまずイングリッシュローズの親の系統となったオールドローズに注目し、21世紀になってからは毎年新発表されるイングリシュローズに夢中になった。

その後2005年から始まった国営越後丘陵公園の「国際香りのばら新品種コンクール」の第2回授賞式(2008年)では、2002年作出の‘だんじり囃子’02’が、ダマスクの強香でHT銀賞を受賞している。カーマインレッドの、育てやすい大輪HTだ。

海外ブランドのバラ続々登場

バラのイベントも盛んに行われるように。1999年以来「国際バラとガーデニングショウ」が毎年開催されるようになった(2018年まで開催)。ガーデニング雑誌も次々と創刊された。

2005年には『New Roses』が創刊。日本で発表されるさまざまなバラを紹介。同時に、バラを品種だけではなく、育種ブランドで捉える見方が広まった。

バラでは次々に新しいブランドが登場。2005年にはフランスのギヨー、2006年には「フレンチローズ」デルバールがフランスの生活文化とともに初紹介された。同年世界バラ会議が大阪で開催され「東洋のバラの香りはティーローズ香」、フランスの育種家からは「これまでに無い香りのバラをつくりたい」などの内容が講義で披露され、バラの「香り」に対する関心は一層高まった。

20世紀は男性の方が多かったバラ愛好者だが、この時期女性愛好者が急増し、“バラブーム”とまで言われた。先に紹介されたオールドローズやイングリッシュローズも含めてバラをテーマとした出版物の記事が増え、「バラのある暮らし」の実現が愛好者には強く意識された。

日本のバラのスタイル波状弁咲き

そのころ日本のバラでは大輪‘ニュー ウェーブ’(寺西菊雄2000年)、‘ガブリエル’(河本純子2008年)などやわらかい新たなかたちの花が生まれてきている。そして2013年にはロサ オリエンティス第一号として‘シェエラザード’(木村卓功)が発表されている。これら品種はみな花弁が波打つ波状弁で、日本のバラのその後のスタイルの一つとなっている。

2017年育種再開品種を発表

小山内健が講演会や講習会などで人気を集めるにつれ、京阪園芸は協力会社作出の品種の育種プロデュース・紹介が中心となっていた。2012年には「NHK趣味の園芸」で「ローズレッスン12ケ月」に1年間登場し、人気を呼んだ。

ガーデングやバラのブームが落ち着いたころ、小山内健は育種を再開する。そして2017年に発表、再開第一号となったのが‘フィネス’だ。波状弁咲き中輪~中大輪で繰り返しよく開花し、大きくも小さくも育てられる。ダマスクにさまざまな香りが混じる芳香があり、2018年第12回「国際香りのばら新品種コンクール」でS銀賞を受賞している。小山内健自らが日本で紹介したアーリーモダンローズ(19世紀後半~20世紀初頭にできたオールドローズとモダンローズの中間的スタイルのバラ)の再現を理想とした育種の成果で、人気品種となっている。

その姉妹で、もっともよく繰り返し咲く‘リヴレス’(2020年)や、‘カレス’(2022年)が後日発表されている。

花に加え樹の性質の向上を

近年日本のバラ愛好シーンは、海外品種の愛好とともに、国内育種品種に軸がスライドしきた。また海外での環境意識が高まりとともに、花と同時に、病気に強い性質の実現が課題に。「薬剤散布をあまり行わなくても病気にかかりにくい」「育てやすい」樹の性質を持った品種の実現だ。

2019年春には木村卓功育種で耐病性を高めたロサ オリエンティス プログレッシオ‘マイローズ’‘シャリマー’が登場。愛好者に“育てやすさ”を強く意識させた。安定してよく繰り返し咲くことも大事だ。

2016年に最初の育種品種‘クロッシェ’をローズ ドゥ メルスリーのブランドで発表した河本麻記子は、繊細で巧緻な花と、株全体でやわらかさを表現した品種を発表。樹の性質も向上させ、2021年の‘サボン’を皮切りに、ほかの品種も国際コンクールで受賞するようになってきて、いま、ブランドとして確立してきている。

ひらかたパーク ローズガーデン(2024)

新スタイルのHT

コロナ禍明けの2023年ごろ、新たなバラ愛好者層が一気に増えた。京阪園芸は、よりモダンローズに近いスタイルの品種の発表に舵を切り、木立性品種が増える。

育種とは交配と選抜という作業に分かれる。交配は実親と花粉親の組み合わせを考えて受粉させるもの。選抜は生えた実生の中から花・樹の性質・香りなどを総合的に選んでいくことをさす。「交配は計画、選抜は感性」と言われ、通常の育種家が創り出したバラの雰囲気が似通うのはそのためだ。小山内はいずれのタイプについてもそれぞれの美観や性質の特徴につき熟知しているので、従来発表してきたアーリーモダンローズスタイプに加えて、よりモダンローズに近いタイプもすでに育種、発表できるレベルの試作品を用意していた。

2023年には‘さくらいろ’が発表され、注目を集める。2024年には関西・大阪万博を記念した赤色の剣弁高芯咲きHT‘アーティスト’を発表。新たな愛好者の目には新鮮に映っているのか、とても人気だという。小山内健の作品は、京阪園芸の伝統を受け継ぎ、たとえ尖った花形でもどこかやわらかさ・丸さ、親しみやすさを感じさせる。

そして2025年京阪園芸70周年記念花‘レモネード シロップ’もレモンイエローの剣弁高芯咲き。‘アーティスト’‘レモネード シロップ’いずれも従来のHTより丈夫になって、枝が伸び過ぎずに生育し、花弁数多く整った花を咲かせる、“新しいスタイルのHT”だ。

多様化する嗜好の中で

バラは年間約80品種が日本で新たに紹介されている。みなが同じ人気ブランドを選んだ一時期とは異なり、愛好者が選ぶバラはいま、分かれてきている。

その理由はバラが嗜好品だけに好き嫌いがあり、最初に“出逢った”自分の好みのブランドやタイプで楽しみたいという心理もあるからなのだろう。

その70年の歴史の中で、HTからアーリーモダンローズスタイルの花、そして新スタイルのHTへと。京阪園芸の育種したバラは、伝統に基づきながらときどきのバラ愛好シーンに寄り添ってバラを提供し、独自の位置を占めている。これからも時代の変化~愛好者や嗜好の変化に伴って、新たな美しさが生み出されていくことだろう。

自社の育種品種をマザーローズに

どの育種会社でも、自社育種品種をベースにして新たな品種を生み出している。これを「マザーローズ」と言う。いわば「秘伝のタレ」のようなものだ。京阪園芸では、1974年発表の複色のフロリバンダ‘絵日傘(えひがさ)’が交配親に使われている。‘トロピカル シャーベット’と、2024年発表の木立性中輪‘ローヴ ドゥ レテ’だ。‘ローヴ ドゥ レテ’は、淡いアプリコット地にピンク・赤の刷毛目のような絞りが入る「吹きかけ絞り」。花の周囲に紅色の覆輪を表すことも。バラではとても珍しい花色で、新たな美しさを表現している。